草空間設計

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

コロナや何やで

このところしばらく放ったらかしでした。

うさぎ日誌

再開です♪

(もう、タイトル変えた方がいいかしらん)

かめは今日

元気に4歳の誕生日を迎えました!

例によってお誕生日ケーキ。

ニンジン4本を立てたかったんですが・・・

うまくいかなかった。。

来年こそは。

食べるかめです。

なんか、いっぱいご馳走がきたーーー!!

誕生日なんだよぉ。

来年もまた元気にやろうねー♪

草空間設計のHP

https://soukuukan.jimdofree.com

このところしばらく放ったらかしでした。

うさぎ日誌

再開です♪

(もう、タイトル変えた方がいいかしらん)

かめは今日

元気に4歳の誕生日を迎えました!

例によってお誕生日ケーキ。

ニンジン4本を立てたかったんですが・・・

うまくいかなかった。。

来年こそは。

食べるかめです。

なんか、いっぱいご馳走がきたーーー!!

誕生日なんだよぉ。

来年もまた元気にやろうねー♪

草空間設計のHP

https://soukuukan.jimdofree.com

PR

風邪(?)をひきました。

知り合いの社長が

「気持ちが弛んでるからだよ!」

と言っていましたが、

そういう問題ではないと思います。

もう

この手の「根性論」が通用する時代は

終わっています。

仕事関係で

1月末から2月初めにかけて

名駅(セントレアからの乗客と混ざり合う)

東京駅(成田・羽田からの乗客と混ざり合う)

新幹線(あらゆる旅行者と混ざり合う)

という環境にいることが多かったので

マスクと手洗いは気をつけていたのですが

とりあえず

まず、普段のかかりつけの医院に電話して症状を言い、

受診してもいいか聞いてみました。

「相談窓口」は混み合っているから

「ただの風邪疑い」の人が電話をしては迷惑だろう

と考えたからです。

「来てください」

ということだったので受診しました。

急性上気道炎+急性胃腸炎

ということで、対症療法の薬を処方されてきました。

熱はありませんでした。

インフルエンザも陰性でした。

「もし熱が出て、4日経っても下がらなければまた相談してください」

ということで、

今日がその4日目です。

できるだけ暖かくして、ずっとマスクを着け、

できるだけ寝るようにしていましたが

なんとなく体がだるいまま、おなかもイマイチ。

熱は全く出ませんでした。

というわけで

とりあえずこのまま

薬がなくなるまで自宅療養。

という判断。。。(自分で)

新型コロナウイルスを持っている可能性を考え、

他人(特に高齢者)にうつさない配慮が必要だろう・・・と。

私も高齢者? ・・・ですよね・・・(笑)

知り合いの社長が

「気持ちが弛んでるからだよ!」

と言っていましたが、

そういう問題ではないと思います。

もう

この手の「根性論」が通用する時代は

終わっています。

仕事関係で

1月末から2月初めにかけて

名駅(セントレアからの乗客と混ざり合う)

東京駅(成田・羽田からの乗客と混ざり合う)

新幹線(あらゆる旅行者と混ざり合う)

という環境にいることが多かったので

マスクと手洗いは気をつけていたのですが

とりあえず

まず、普段のかかりつけの医院に電話して症状を言い、

受診してもいいか聞いてみました。

「相談窓口」は混み合っているから

「ただの風邪疑い」の人が電話をしては迷惑だろう

と考えたからです。

「来てください」

ということだったので受診しました。

急性上気道炎+急性胃腸炎

ということで、対症療法の薬を処方されてきました。

熱はありませんでした。

インフルエンザも陰性でした。

「もし熱が出て、4日経っても下がらなければまた相談してください」

ということで、

今日がその4日目です。

できるだけ暖かくして、ずっとマスクを着け、

できるだけ寝るようにしていましたが

なんとなく体がだるいまま、おなかもイマイチ。

熱は全く出ませんでした。

というわけで

とりあえずこのまま

薬がなくなるまで自宅療養。

という判断。。。(自分で)

新型コロナウイルスを持っている可能性を考え、

他人(特に高齢者)にうつさない配慮が必要だろう・・・と。

私も高齢者? ・・・ですよね・・・(笑)

被災者生活再建支援法による支援金の区分は次の4つに別れます。

浸水深さ:床上1.8m以上(全壊)・・・・・・・・最大300万円

浸水深さ:床上1m以上1.8m未満(大規模半壊)・最大250万円

浸水深さ:床上1m未満(半壊) ・・・・・・・・原則対象外

浸水深さ:床下浸水(一部損壊) ・・・・・・・・対象外

ただし、水圧や流木などで外壁に一定の損傷がある場合という条件がつきます。

上位2つとこの条件を満たした場合、支援の対象となります。

さて、この区分(基準)にどういう意味があるのか?

について、若干の疑問を覚えたので、現場の専門家の立場から

実際にはどのような補修が必要となるのか、お話ししてみたいと思います。

まず、床上浸水1m以上と1m未満では何が違うのか。

たとえ、浸水が80センチだったとしても、畳、絨毯はもちろん、フローリングも全て取り替えざるを得ません。家財道具もほぼ全てダメでしょう。

この点、「1m以上」と何も変わりません。

外壁に大穴が開く「損傷」を受けていようといまいと、外壁は防水構造ではありませんから、80センチであろうと1.5mであろうと、壁の内部も浸水したところまで水に浸かっています。

断熱材が繊維系であるなら、この時点で全てダメです。

木造なら、内部の構造部材は洪水の汚染された水によって腐朽菌などが付着していますから、将来その部分が腐食し、耐震性能が著しく落ちることにもなりかねません。できれば洗っただけではなく部材を取り替えた方がいいです。

最低限、洗って消毒する、というような処置をしておく必要はあろうかと思います。

そのためには壁を一度剥がさなければならず、これらの点も、1m以上と未満で何の違いもありません。

さて、次は床上浸水と床下浸水の違いですが、

これは大きく被害が違ってきます。

床下浸水の場合、まず、畳や絨毯、家財道具などが無事です。

ただし床の下地材はダメになりますので、ほぼ取り替えになります。

フローリングはムクの板であれば、剥がしてもまた使うことができる可能性大です。

木造の場合、土台まで浸かったか、基礎の高さより低かったかでも、被害とその後の補修費が大きく違います。

土台は重要な構造部材ですから、これが将来腐るような事態は避けておかなければなりません。

ただ、床上浸水の場合と違って、床を剥がすだけでほぼ全ての修理が可能ですので、費用は格段に安く済みます。

基礎まで浸かっただけの場合は、洗浄と床束(木製の場合)の取り替えだけで済む可能性が大ですから、居住者の「大変感」のわりには修理費は少なく済みます。

以上のことから、床上浸水と床下浸水には被害回復の経済的負担に大きな差が生まれますが、

ひとたび床上20センチ程度以上浸かってしまえば、柱が折れるなどの激しい損壊が加わらない限り、被害回復の経済的負担はさほどに変わらないーーーというのが、「現場」を知る私の見方です。

草空間設計のHP

https://soukuukan.jimdofree.com

浸水深さ:床上1.8m以上(全壊)・・・・・・・・最大300万円

浸水深さ:床上1m以上1.8m未満(大規模半壊)・最大250万円

浸水深さ:床上1m未満(半壊) ・・・・・・・・原則対象外

浸水深さ:床下浸水(一部損壊) ・・・・・・・・対象外

ただし、水圧や流木などで外壁に一定の損傷がある場合という条件がつきます。

上位2つとこの条件を満たした場合、支援の対象となります。

さて、この区分(基準)にどういう意味があるのか?

について、若干の疑問を覚えたので、現場の専門家の立場から

実際にはどのような補修が必要となるのか、お話ししてみたいと思います。

まず、床上浸水1m以上と1m未満では何が違うのか。

たとえ、浸水が80センチだったとしても、畳、絨毯はもちろん、フローリングも全て取り替えざるを得ません。家財道具もほぼ全てダメでしょう。

この点、「1m以上」と何も変わりません。

外壁に大穴が開く「損傷」を受けていようといまいと、外壁は防水構造ではありませんから、80センチであろうと1.5mであろうと、壁の内部も浸水したところまで水に浸かっています。

断熱材が繊維系であるなら、この時点で全てダメです。

木造なら、内部の構造部材は洪水の汚染された水によって腐朽菌などが付着していますから、将来その部分が腐食し、耐震性能が著しく落ちることにもなりかねません。できれば洗っただけではなく部材を取り替えた方がいいです。

最低限、洗って消毒する、というような処置をしておく必要はあろうかと思います。

そのためには壁を一度剥がさなければならず、これらの点も、1m以上と未満で何の違いもありません。

さて、次は床上浸水と床下浸水の違いですが、

これは大きく被害が違ってきます。

床下浸水の場合、まず、畳や絨毯、家財道具などが無事です。

ただし床の下地材はダメになりますので、ほぼ取り替えになります。

フローリングはムクの板であれば、剥がしてもまた使うことができる可能性大です。

木造の場合、土台まで浸かったか、基礎の高さより低かったかでも、被害とその後の補修費が大きく違います。

土台は重要な構造部材ですから、これが将来腐るような事態は避けておかなければなりません。

ただ、床上浸水の場合と違って、床を剥がすだけでほぼ全ての修理が可能ですので、費用は格段に安く済みます。

基礎まで浸かっただけの場合は、洗浄と床束(木製の場合)の取り替えだけで済む可能性が大ですから、居住者の「大変感」のわりには修理費は少なく済みます。

以上のことから、床上浸水と床下浸水には被害回復の経済的負担に大きな差が生まれますが、

ひとたび床上20センチ程度以上浸かってしまえば、柱が折れるなどの激しい損壊が加わらない限り、被害回復の経済的負担はさほどに変わらないーーーというのが、「現場」を知る私の見方です。

草空間設計のHP

https://soukuukan.jimdofree.com

台風直撃の関東は大変な状況でした。

ニュース映像を見ていて気になったことがあったので書いてみます。

ネットがかかったままの足場が、倒れたり崩れたりしている映像です。

少なくとも私たち(私と付き合っている工務店や大工さん)の常識は

「台風が来る前には足場のネットやシートは丸めておく」です。

広げておくと、網と言えども受ける風圧はハンパなく、構造体としては脆弱な仮説である足場は「持っていかれる」可能性があるからです。

台風準備の「いろはのい」がこのネットをたたむ作業です。

何がしかの事情があったのかもしれませんが、ニュース映像を見ていて不思議に思ったことでした。

草空間設計のHP

https://soukuukan.jimdofree.com

ニュース映像を見ていて気になったことがあったので書いてみます。

ネットがかかったままの足場が、倒れたり崩れたりしている映像です。

少なくとも私たち(私と付き合っている工務店や大工さん)の常識は

「台風が来る前には足場のネットやシートは丸めておく」です。

広げておくと、網と言えども受ける風圧はハンパなく、構造体としては脆弱な仮説である足場は「持っていかれる」可能性があるからです。

台風準備の「いろはのい」がこのネットをたたむ作業です。

何がしかの事情があったのかもしれませんが、ニュース映像を見ていて不思議に思ったことでした。

草空間設計のHP

https://soukuukan.jimdofree.com

例によって、ゆっくり更新です。(笑)

少し前の日曜日、林業体験会を行いました。

子どもたちの体験写真をUPします。

できるだけ顔が写らないように撮りました。

それでも判別できそうな感じで写っちゃったものは、ここにはUPしません。

悪しからず。

桑原さんが用意してくれた間伐用の立ち木まで、急な斜面を登ります。

前日の雨で石や倒木が濡れているので、転ばないように注意して。

桑原さんが、立ち木の根元の皮を切ります。

そして、みんなで引っ張って上まで剥きます。

この時期は水を吸い上げているので、けっこう簡単に剥けるんですね。

剥けた皮。

剥けた皮。

まるで磨き丸太です。

この状態で放置すると、水を吸い上げられなくなった木は立ったまま枯れます。

上部の葉っぱが水分を蒸散するので、6ヶ月くらいでよく乾燥した材木になるそうです。

一種の葉枯らしですが、この方法だと他の仕事が暇な時に切り倒して搬出すれば、そのまますぐ乾燥材として使えるというメリットがあるようです。

このくらいの太さだと、間伐材はほとんど伐採搬出の費用が出ないほどの値段にしかならないため、これまでは切ってそのまま山に放置・・・という感じでしたが、これだと「少し採算が取れるのでは」ということでした。

「第一、面白いでしょ。」

だそうです。(笑)

この方法は桑原さんの独創ではなく、静岡県の方の林業者の主催する講習で教えてもらったものだそうです。

「きらめ樹」と名付けられていたそうです。

方法の名前かな? それともこれでできる間伐材の製品名かな?

ん〜〜〜。。ネーミングがちょっと・・・「山のオジサンくさ」くない?(笑)

林業は、植えたらそれでお終いではなく、収穫する80年くらい先まで人の手を入れ続けていかなければなりません。

人の手が入ることで森は生態系を豊かにしてゆき、水源としての機能も果たします。

こういう仕事における「人の営み」は、それ自体が「生態系の一部」を成しています。

ヒトもまた、大切な生態系の一員である

ということを思い出していただければ、と思います。

草空間設計のHP

https://soukuukan.jimdofree.com

少し前の日曜日、林業体験会を行いました。

子どもたちの体験写真をUPします。

できるだけ顔が写らないように撮りました。

それでも判別できそうな感じで写っちゃったものは、ここにはUPしません。

悪しからず。

桑原さんが用意してくれた間伐用の立ち木まで、急な斜面を登ります。

前日の雨で石や倒木が濡れているので、転ばないように注意して。

桑原さんが、立ち木の根元の皮を切ります。

そして、みんなで引っ張って上まで剥きます。

この時期は水を吸い上げているので、けっこう簡単に剥けるんですね。

まるで磨き丸太です。

この状態で放置すると、水を吸い上げられなくなった木は立ったまま枯れます。

上部の葉っぱが水分を蒸散するので、6ヶ月くらいでよく乾燥した材木になるそうです。

一種の葉枯らしですが、この方法だと他の仕事が暇な時に切り倒して搬出すれば、そのまますぐ乾燥材として使えるというメリットがあるようです。

このくらいの太さだと、間伐材はほとんど伐採搬出の費用が出ないほどの値段にしかならないため、これまでは切ってそのまま山に放置・・・という感じでしたが、これだと「少し採算が取れるのでは」ということでした。

「第一、面白いでしょ。」

だそうです。(笑)

この方法は桑原さんの独創ではなく、静岡県の方の林業者の主催する講習で教えてもらったものだそうです。

「きらめ樹」と名付けられていたそうです。

方法の名前かな? それともこれでできる間伐材の製品名かな?

ん〜〜〜。。ネーミングがちょっと・・・「山のオジサンくさ」くない?(笑)

林業は、植えたらそれでお終いではなく、収穫する80年くらい先まで人の手を入れ続けていかなければなりません。

人の手が入ることで森は生態系を豊かにしてゆき、水源としての機能も果たします。

こういう仕事における「人の営み」は、それ自体が「生態系の一部」を成しています。

ヒトもまた、大切な生態系の一員である

ということを思い出していただければ、と思います。

草空間設計のHP

https://soukuukan.jimdofree.com

雨の前に駐車場の草取りを少し・・・

と思って、草を取っていたら

右手の人差し指を蜂に刺されてしまいました。

みるみる腕まで腫れてきたので、素人対処ではいけないと思ってお医者さんに行きました。

1時間ほど経過観察をすると言われ、炎症止めを塗った後、ベッドに寝かされ10分おきに血圧を測っている間に、腕の腫れは引いてゆきました。

・・・が、

「今日1日はケータイを放さず、異常が起きたらためらわずに救急車を呼ぶこと」

と脅されて薬を処方されて帰ってきました。

「今日はツイてない・・・」と思いながらNETの占い欄を見てみると、自分の星座はそれほど悪くありません。

でも、最後にこんなふうに書いてありました。

ラッキーアイテムは虫よけグッズ

・・・・・・・

手遅れ・・・(T T)

と思って、草を取っていたら

右手の人差し指を蜂に刺されてしまいました。

みるみる腕まで腫れてきたので、素人対処ではいけないと思ってお医者さんに行きました。

1時間ほど経過観察をすると言われ、炎症止めを塗った後、ベッドに寝かされ10分おきに血圧を測っている間に、腕の腫れは引いてゆきました。

・・・が、

「今日1日はケータイを放さず、異常が起きたらためらわずに救急車を呼ぶこと」

と脅されて薬を処方されて帰ってきました。

「今日はツイてない・・・」と思いながらNETの占い欄を見てみると、自分の星座はそれほど悪くありません。

でも、最後にこんなふうに書いてありました。

ラッキーアイテムは虫よけグッズ

・・・・・・・

手遅れ・・・(T T)

先週、大鋸(オガ)による木挽を体験してきました。

(先週の記事を今書くという、このペース。。。)

「大鋸」というのは、昔、人力で丸太を製材していた頃の道具で、その名のとおりデッカイ鋸です。

「おがくず」という名は、この鋸で引いた時に出る木のクズの名前で、これが鋸クズ全般に使われるようになったものだそうです。

厳密に言うと、今回体験させてもらったのは「前挽鋸」で「大鋸」は2人挽のものを言い、江戸時代中期には使われなくなったそうです。

講師は、伊藤平左ェ門建築事務所の望月先生。

写真で見本を見せている人です。

この後、私も含めて生徒が何人か挑戦してみましたが、やっぱりへっぴりごしでカッコ悪いです。

でも、この人、サマになってました。

設計家ですが、製材もやってるんですか?

丸太を留めているカスガイ。

これも鍛冶屋の手になるもので、今では手に入らないので、望月先生は古い建物が取り壊される時などに拾ってくるのだそうです。

望月先生の話で、今回知ったこと。

丸太を見てちゃんと挽けば、木は乾燥していなくても狂わないのだそうです。

含水率信仰で、何でもかんでも窯に入れて人工乾燥させるのは正しいのか?

と、改めて思った次第でした。

草空間設計のHP

https://soukuukan.jimdofree.com

(先週の記事を今書くという、このペース。。。)

「大鋸」というのは、昔、人力で丸太を製材していた頃の道具で、その名のとおりデッカイ鋸です。

「おがくず」という名は、この鋸で引いた時に出る木のクズの名前で、これが鋸クズ全般に使われるようになったものだそうです。

厳密に言うと、今回体験させてもらったのは「前挽鋸」で「大鋸」は2人挽のものを言い、江戸時代中期には使われなくなったそうです。

講師は、伊藤平左ェ門建築事務所の望月先生。

写真で見本を見せている人です。

この後、私も含めて生徒が何人か挑戦してみましたが、やっぱりへっぴりごしでカッコ悪いです。

でも、この人、サマになってました。

設計家ですが、製材もやってるんですか?

丸太を留めているカスガイ。

これも鍛冶屋の手になるもので、今では手に入らないので、望月先生は古い建物が取り壊される時などに拾ってくるのだそうです。

望月先生の話で、今回知ったこと。

丸太を見てちゃんと挽けば、木は乾燥していなくても狂わないのだそうです。

含水率信仰で、何でもかんでも窯に入れて人工乾燥させるのは正しいのか?

と、改めて思った次第でした。

草空間設計のHP

https://soukuukan.jimdofree.com

かめはマットをむしります。

面白がってむしります。

イラついてもむしります。

あと、ウンチする時になぜかむしります。(力入れやすいのかな?)

そうしてマットのフワフワの毛がなくなってしまった部分(そこはもうただの布です)に後ろ足の膝をつけて体を回転させていると、やがてかめの膝の毛が擦り切れて皮膚が赤くなってしまいます。

とうとう擦れて赤くなった皮膚が炎症を起こして膿んでしまいました。

お医者さんに行って抗生剤をもらってきました。

2週間したらまた来るように言われました。

毎日お風呂に入れて清潔にしているのでこれくらいで済んでいる、とも言われました。

包帯は締め付けすぎるので、あまりしない方がいいようです。

今日はお風呂に入れてから仰向けにして、化膿した膝がつかないような格好にしてみました。

かめが自分でこの格好になってることもあります。

ただ、この格好だと体をひねらないとエサが食べられないので苦しそうに見えます。

でも、しばらくはこれをベースにしていこうかと。

かめは自分でくるっとうつ伏せ姿勢に戻れるのですが、やっぱりこの方が痛くないのか、そのままで体をよじって移動しています。

お風呂に入れたあとの患部の写真

お風呂に入れたあとの患部の写真

ん〜〜〜。。

接写したのでわかりにくいですね。

真ん中のちょっとだけ赤いところが化膿しているところです。

早く治るといいなぁ。

草空間設計のHP

https://soukuukan.jimdofree.com

面白がってむしります。

イラついてもむしります。

あと、ウンチする時になぜかむしります。(力入れやすいのかな?)

そうしてマットのフワフワの毛がなくなってしまった部分(そこはもうただの布です)に後ろ足の膝をつけて体を回転させていると、やがてかめの膝の毛が擦り切れて皮膚が赤くなってしまいます。

とうとう擦れて赤くなった皮膚が炎症を起こして膿んでしまいました。

お医者さんに行って抗生剤をもらってきました。

2週間したらまた来るように言われました。

毎日お風呂に入れて清潔にしているのでこれくらいで済んでいる、とも言われました。

包帯は締め付けすぎるので、あまりしない方がいいようです。

今日はお風呂に入れてから仰向けにして、化膿した膝がつかないような格好にしてみました。

かめが自分でこの格好になってることもあります。

ただ、この格好だと体をひねらないとエサが食べられないので苦しそうに見えます。

でも、しばらくはこれをベースにしていこうかと。

かめは自分でくるっとうつ伏せ姿勢に戻れるのですが、やっぱりこの方が痛くないのか、そのままで体をよじって移動しています。

ん〜〜〜。。

接写したのでわかりにくいですね。

真ん中のちょっとだけ赤いところが化膿しているところです。

早く治るといいなぁ。

草空間設計のHP

https://soukuukan.jimdofree.com

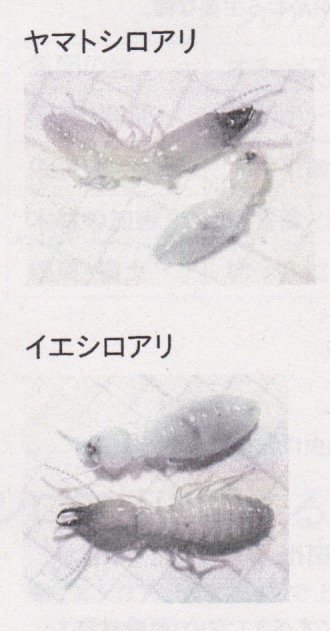

6月1日、名工大で行われたプロ向け講座で「シロアリ博士」神谷忠弘さんの講義を聞いてきました。「シロアリ博士」というより「シロアリオタク」と言った方がいいような、シロアリ愛にあふれた方でした。(笑)

本州で代表的な2種類

本州で代表的な2種類

すでに知っていたこともたくさんありましたが、目からウロコのこともたくさんありました。

これまで私がやってきたシロアリ対策で間違っていたこともいくつかありましたし、一般の駆除業者がやっていることの中には効果が無いどころか逆にいろんな意味での「被害」を拡大させてしまう危険があることもわかりました。

一つ印象に残った話を紹介します。シロアリがなぜ「家」に対して活動を始めるのか、というお話です。

シロアリは倒木や枯れ木などを素早く土に還して、森の循環を豊かに保っている生態系の大切な仲間です。シロアリは弱い生き物で、通常は土の中にそのコロニーを形成して生活しています。特にヤマトシロアリは日本全土に分布する種で、ヤマトシロアリの生息している土壌が「健全な土壌」なのだそうです。

ヤマトシロアリのコロニーはあまり大きくない「分散型」で、あちこちに移動するということは基本的にないのだそうです。

そういう場所に人間が家を建てると、表面を塞がれた土壌生態系は大混乱を引き起こします。様々な生き物が、生き延びようと活動を活発化させ、環境に適応しようとするのだそうです。

大半のシロアリコロニーは、適応できずに死滅してしまいますが、幸運にも適応に成功したコロニーは生きるために私たちの住宅の木材に侵入してくるのだそうです。

なんのことはない、侵略者は私たちの方でした。・・・ごめんなさい。。(>_<);

とは言っても、放っておけば被害が拡大することもありますので、ここは心を鬼にして・・・

ただしそれは、家の中の(家の下の)コロニーだけで良く、家の外のコロニーまで殺す必要はないそうです。なぜなら、ヤマトシロアリのコロニーは動かない。家の外から、わざわざ環境の悪い家の中にまで入ってくることはまず無いのだそうです。

また、シロアリは「環境に適応して体を変える」ため、どのような「対策」を事前にとっておいても、「環境に適応」してしまったコロニーには効き目がないそうです。

というわけで、と〜っても勉強になった講義でした。

これはぜひ一般の人にも聞いてもらいたい! と思い、神谷博士に「うちの勉強会にもきてください」とお願いしてきました。日程調整をして今年の勉強会の中に潜り込ませたいと思っています。

ヤマトシロアリ、イエシロアリだけでなく、アメリカカンザイシロアリに対する対策なども話してもらう予定です。

神谷さんは岡崎のシロアリ駆除業者です。(でも「シロアリオタク」の方が絶対当たってると思う。シロアリ愛がハンパないです。。)

勉強会は会員向けですが、この勉強会は会員以外にも大きく門戸を広げようと思います。勉強会に参加されたい方は、ご案内をお送りしますので草空間設計までお問い合わせを。

勉強会は有料です。(1家族1000円)

草空間設計のHP

https://soukuukan.jimdofree.com

すでに知っていたこともたくさんありましたが、目からウロコのこともたくさんありました。

これまで私がやってきたシロアリ対策で間違っていたこともいくつかありましたし、一般の駆除業者がやっていることの中には効果が無いどころか逆にいろんな意味での「被害」を拡大させてしまう危険があることもわかりました。

一つ印象に残った話を紹介します。シロアリがなぜ「家」に対して活動を始めるのか、というお話です。

シロアリは倒木や枯れ木などを素早く土に還して、森の循環を豊かに保っている生態系の大切な仲間です。シロアリは弱い生き物で、通常は土の中にそのコロニーを形成して生活しています。特にヤマトシロアリは日本全土に分布する種で、ヤマトシロアリの生息している土壌が「健全な土壌」なのだそうです。

ヤマトシロアリのコロニーはあまり大きくない「分散型」で、あちこちに移動するということは基本的にないのだそうです。

そういう場所に人間が家を建てると、表面を塞がれた土壌生態系は大混乱を引き起こします。様々な生き物が、生き延びようと活動を活発化させ、環境に適応しようとするのだそうです。

大半のシロアリコロニーは、適応できずに死滅してしまいますが、幸運にも適応に成功したコロニーは生きるために私たちの住宅の木材に侵入してくるのだそうです。

なんのことはない、侵略者は私たちの方でした。・・・ごめんなさい。。(>_<);

とは言っても、放っておけば被害が拡大することもありますので、ここは心を鬼にして・・・

ただしそれは、家の中の(家の下の)コロニーだけで良く、家の外のコロニーまで殺す必要はないそうです。なぜなら、ヤマトシロアリのコロニーは動かない。家の外から、わざわざ環境の悪い家の中にまで入ってくることはまず無いのだそうです。

また、シロアリは「環境に適応して体を変える」ため、どのような「対策」を事前にとっておいても、「環境に適応」してしまったコロニーには効き目がないそうです。

というわけで、と〜っても勉強になった講義でした。

これはぜひ一般の人にも聞いてもらいたい! と思い、神谷博士に「うちの勉強会にもきてください」とお願いしてきました。日程調整をして今年の勉強会の中に潜り込ませたいと思っています。

ヤマトシロアリ、イエシロアリだけでなく、アメリカカンザイシロアリに対する対策なども話してもらう予定です。

神谷さんは岡崎のシロアリ駆除業者です。(でも「シロアリオタク」の方が絶対当たってると思う。シロアリ愛がハンパないです。。)

勉強会は会員向けですが、この勉強会は会員以外にも大きく門戸を広げようと思います。勉強会に参加されたい方は、ご案内をお送りしますので草空間設計までお問い合わせを。

勉強会は有料です。(1家族1000円)

草空間設計のHP

https://soukuukan.jimdofree.com

すっかり「ウサギ日誌」です。(笑)

今日はかめの誕生日です。

3歳になりました!

チモシーパウンドのお誕生日ケーキです。

3歳ということで、ニンジンを切ったものを3本配してみました。

1歳の誕生日の時、ニンジンを残したので

ニンジンは食べないだろう、と思っていたら、

しっかり平らげてしまいました。

かめにしてみたら、

「このご馳走は何なんだ?」状態でしょうが、

3歳になったお祝いだよ〜♪

思い返せば、子ウサギの頃

お医者さんに連れて行って飼い方のアドヴァイスをもらった時、

「こういう子はもって1〜2年ですよ」

と言われましたが、

なぁ〜んのなんの。

元気ですよー!

ご実家の方、見てます?

草空間設計のHP

https://soukuukan.jimdofree.com

今日はかめの誕生日です。

3歳になりました!

チモシーパウンドのお誕生日ケーキです。

3歳ということで、ニンジンを切ったものを3本配してみました。

1歳の誕生日の時、ニンジンを残したので

ニンジンは食べないだろう、と思っていたら、

しっかり平らげてしまいました。

かめにしてみたら、

「このご馳走は何なんだ?」状態でしょうが、

3歳になったお祝いだよ〜♪

思い返せば、子ウサギの頃

お医者さんに連れて行って飼い方のアドヴァイスをもらった時、

「こういう子はもって1〜2年ですよ」

と言われましたが、

なぁ〜んのなんの。

元気ですよー!

ご実家の方、見てます?

草空間設計のHP

https://soukuukan.jimdofree.com